How Gerry McGovern’s radical vision is reshaping what it means to be a luxury automotive brand in today’s world

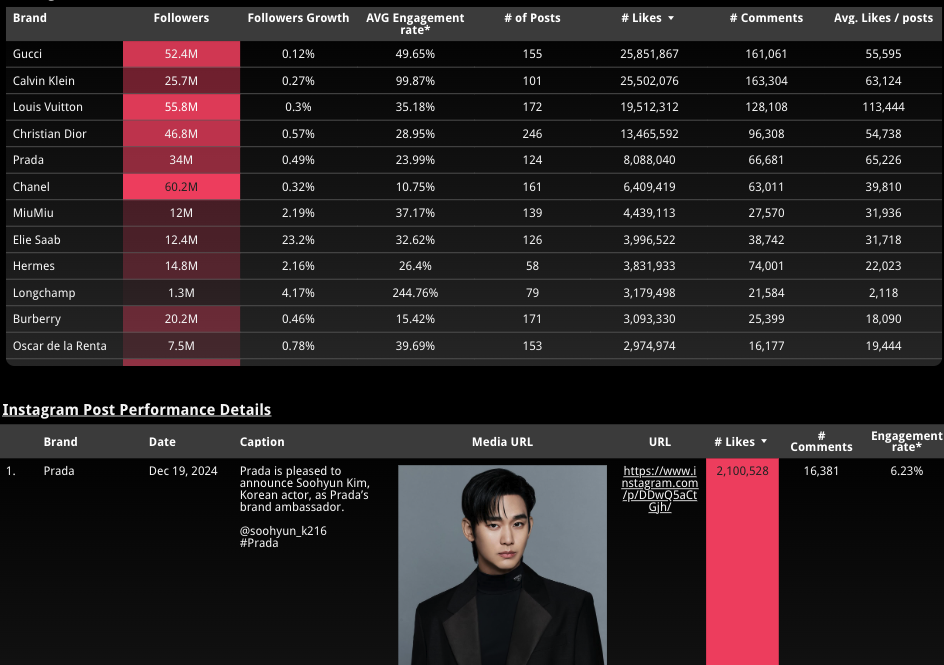

The Luxury Innovation Tracker™ is a trend and insights tool that helps luxury brands stay ahead by identifying cutting-edge innovations across industries. Screening around 300 initiatives annually across 9 key verticals, it highlights best-in-class digital, retail, and marketing strategies from over 70 top-performing brands.